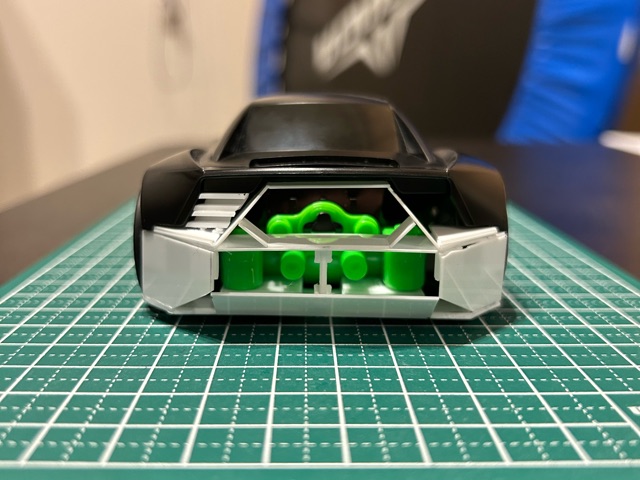

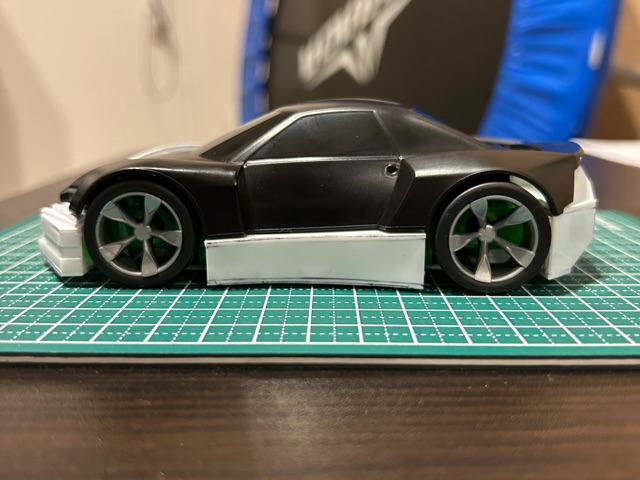

vol.1の続きです。 そのような中で今回、私はアストラルスターのボディそのものへのディテールの追加や、キメラ、スケールモデルからの転用、新たな造形にて世界観を作り上げるような手法を敢えて行わない、ある一貫したコンセプトを貫こうと考えました。 それは、「ボディは無加工でイメージを広げる」こと。 早速妄察をするにあたり、まず一般的なイメージである「裾が短い」という点の見方を変えてみることにしました。 出発点として、これはそもそも「裾が短い」のではなく、もともと「裾がない」のではないか、という仮説。 実際の自動車には、多くの車種にそれぞれグレードを設けており、ひとつの車種にベースグレード・ラグジュアリーグレード・スポーツグレードなどをラインナップしています。 エンジンやトランスミッション、内装は抜きにして外観だけを見てみると、バンパーの形状が異なっていたり、ヘッドライトやテールランプの意匠に変化を持たせたりに留まり、基本的な骨格は共通しているという点に気づきます。 最近ではヤリスとGRヤリスのように、ドア枚数を含めボディ形状から違う、というケースは稀です。 そこから考察する中で思いついたのが、オリジナルのアストラルスターは、バンパーが装着されていない、いや、装着前の、いわばすっぴんの状態なのではないだろうか、ということ。 妄察を進めた結果、実車のような「フロントバンパー」「サイドモール」「リヤバンパー」を備える、という検証を行うに至ったのです。 (注:ミニ四駆における、走行を支えるローラーなどを支持するステーやバンパー、マスダンパー類とは異なります) こうすることで、ひとつのアストラルスターにさまざまな表情を生み出すことができ、実際の車両のように差別化やカスタマイズの愉しみを生み出すことも可能となるのでは、と考えたのでした。 口で言うのは簡単ですが、もともと存在しないものを一から形にするには、それなりの根気と資金も必要になります。 が、なにぶん資金面はお小遣い制の私にとっては乏しく、3Dプリンターなどの文明の力には目を瞑り、低コストでプラ板とプラ棒のみで自作することにしました。 今のところは、まだ荒削りの状態です。 パテ埋めや細かなディテールはこれからの愉しみとして、またぼちぼち妄察していきます。 ちなみに、ビスで簡単に着脱可能です。 続く。

2025/05/19 21:08:01